2023.02.03

「⿇疹(はしか)ウイルスが「協⼒」して脳炎を引き起こす仕組みを解明 新規治療薬の開発やウイルス共通の進化メカニズム解明に期待」(ウイルス学分野 白銀勇太 助教)

新規治療薬の開発やウイルス共通の進化メカニズム解明に期待

- ① ⿇疹ウイルスはまれに致死性の脳炎を引き起こすが、その発症メカニズムの解明が課題。

- ② ⿇疹ウイルスの神経増殖能は膜融合タンパク質同⼠の相互作⽤(協⼒・⼲渉)が決める。

- ③ 治療薬の開発や、様々なウイルスに共通する進化メカニズムの解明に期待。

概要

⿇疹ウイルスは発熱と全⾝性の発疹を特徴とする⿇疹(はしか)の原因ウイルスです。まれに脳に感染し、数年後に致死性の脳炎(亜急性硬化性全脳炎、Subacute sclerosing panencephalitis、SSPE)を引き起こしますが、本来、⿇疹ウイルスは脳で増殖する能⼒を持ちません。したがって、⿇疹ウイルスがどのように脳炎を発症させるのかは不明であり、そのメカニズムの解明が望まれていました。

今回、⿇疹ウイルスが神経での増殖能を獲得して脳炎を引き起こす、新たな進化の仕組みが解明されました。

九州⼤学⼤学院医学研究院ウイルス学分野の⽩銀勇太助教、同⼤医学部6年⽣の原⽥英鷹らの研究グループは、⻑崎⼤学⾼度感染症研究センターの柳雄介教授、京都⼤学医⽣物学研究所の橋⼝隆⽣教授、鈴⽊⼲城助教らと共同で、脳炎に由来する⿇疹ウイルスの膜融合(F)遺伝⼦の解析を⾏いました。その結果、変異F タンパク質と正常F タンパク質の相互作⽤(協⼒または⼲渉)がウイルスの神経増殖能を決める重要なファクターであることをつきとめ、新たなウイルス進化メカニズムを明らかにしました。

今回の発⾒はF タンパク質の相互作⽤を標的としたSSPE 治療薬の開発や、細胞への侵⼊に膜融合タンパク質を⽤いるウイルス(新型コロナウイルス、ヘルペスウイルスなど)に共通する進化メカニズムの解明に役⽴つことが期待されます。

本研究成果は⽶国のオンライン科学雑誌「Science Advances」に 2023 年 1 ⽉ 28 ⽇(⼟)に掲載 されました

変異F タンパク質が、正常F タンパク質による⼲渉を克服して細胞融合を起こす2 つの⽅法とは?

変異F タンパク質が、正常F タンパク質による⼲渉を克服して細胞融合を起こす2 つの⽅法とは?

⿇疹ウイルスは⾮常に強い感染⼒を持つ病原体で、発熱と発疹を特徴とする⿇疹(はしか)を引き起 こします。WHO の推計では2021 年に世界で900 万⼈が⿇疹に罹患し、12 万8 千⼈が命を落としまし た。⿇疹には有効な弱毒⽣ワクチンが存在しますが、新型コロナウイルスのパンデミックにより発展途 上国を中⼼にワクチン接種が後退し、その脅威はいまだに続いています。

⿇疹ウイルスはまれに脳に持続感染し、数年後に亜急性硬化性全脳炎(Subacute sclerosing panencephalitis、SSPE)を引き起こします。SSPE になると数カ⽉から数年の経過で神経症状が進⾏ し、最終的に患者は死に⾄ります。現在、SSPE を根治する治療法は存在しません。

不思議なことに、⿇疹ウイルスは本来、免疫系の細胞や上⽪系の細胞に感染するウイルスで、脳で増 殖する能⼒は持ちません。したがって、⿇疹ウイルスは患者の体内で変異し、脳炎を引き起こす能⼒を 獲得しているはずですが、その進化メカニズムは不明であり、その解明が望まれていました。

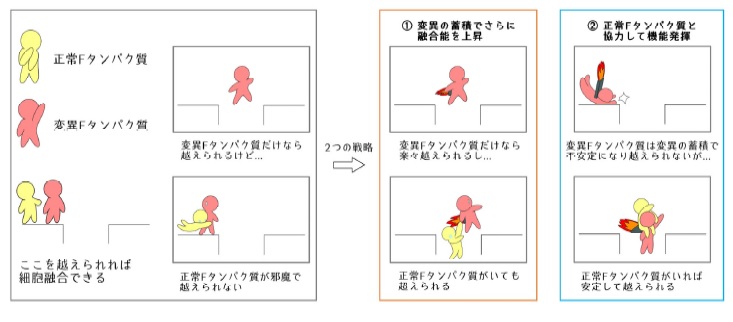

⿇疹ウイルスは脂質⼆重膜(エンベロープ)に包まれたウイルスであり、細胞に侵⼊する際にエンベ ロープと細胞膜を融合させるための膜融合(F)タンパク質を持っています(図1A)。F タンパク質は 三量体を形成し、構造変化により⼆つの脂質⼆重膜を融合させます(図1B)。

図1 ⿇疹ウイルスの構造とF タンパク質の機能

図1 ⿇疹ウイルスの構造とF タンパク質の機能(A) ⿇疹ウイルスは脂質⼆重膜(エンベロープ)に覆われたエンベロープウイルスである。エ ンベロープ上には受容体結合タンパク質(H)と膜融合タンパク質(F)が存在する。

(B) H タンパク質とF タンパク質はウイルスエンベロープと標的細胞膜、または感染細胞と隣 接する⾮感染細胞の融合を担う。その際、H タンパク質がまず受容体に結合し、その後、F タン パク質が構造を変化させ膜同⼠を融合する。F タンパク質は三量体を形成する。

私たちはこれまでの研究で、⿇疹ウイルスはF 遺伝⼦に膜融合促進変異を獲得すると神経での増殖が 可能になることを明らかにしてきました(1, 2)。これは機能の亢進した変異F タンパク質の作⽤により 神経シナプスにおける細胞融合が誘導され、脳内で感染ニューロンから⾮感染ニューロンへとウイルス 図1 ⿇疹ウイルスの構造とF タンパク質の機能 (A) ⿇疹ウイルスは脂質⼆重膜(エンベロープ)に覆われたエンベロープウイルスである。エ ンベロープ上には受容体結合タンパク質(H)と膜融合タンパク質(F)が存在する。 (B) H タンパク質とF タンパク質はウイルスエンベロープと標的細胞膜、または感染細胞と隣 接する⾮感染細胞の融合を担う。その際、H タンパク質がまず受容体に結合し、その後、F タン パク質が構造を変化させ膜同⼠を融合する。F タンパク質は三量体を形成する。 ゲノムが拡散するためです。

今回、私たちはSSPE 患者から分離された⿇疹ウイルスの遺伝⼦解析を実施し、脳に持続感染する⿇ 疹ウイルスのF 遺伝⼦には様々な変異が蓄積していることを⾒出しました。膜融合能測定系を⽤いてそ の機能を調べたところ、F 遺伝⼦への変異の蓄積により融合能が徐々に上昇する場合と、逆に融合能が 低下してしまう場合があることが明らかとなりました。後者の結果は神経での増殖能が低下する⽅向に ウイルスが進化していることを意味しており、単純な「適者⽣存(survival of the fittest)※1」の考え⽅ では説明のできないものでした。

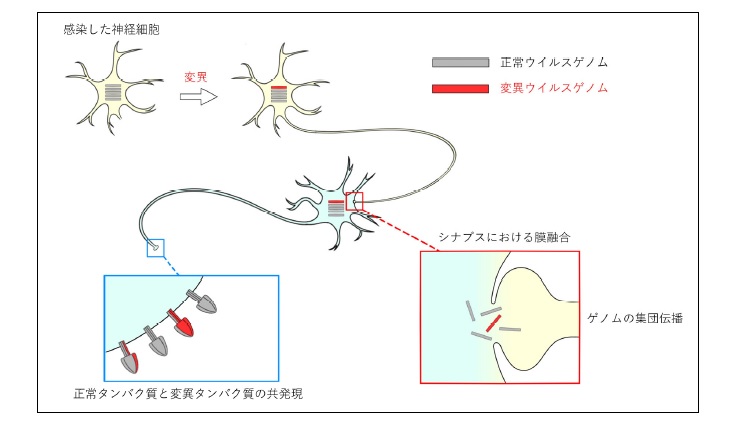

私たちはこの⽭盾を解決するため、神経細胞において変異F タンパク質の作⽤によりシナプスで細胞 間融合が起き、その結果として複数のウイルスゲノムが細胞から細胞へ同時に伝播する「集団伝播(en bloc transmission)※2」を引き起こすことに着⽬しました(図2)。この条件下では変異F タンパク質 をコードするゲノムは正常F タンパク質をコードするゲノムと同時に伝播するため、感染細胞では両タ ンパク質が共存していると考えられます(図2)。

図2 ⿇疹ウイルスゲノムの神経における集団伝播

F タンパク質の作⽤によってシナプスにおける膜融合が誘導され、複数の⿇疹ウイルスゲノムが同時に次の神経細胞に伝播する(集団伝播)。この際、たとえ変異ゲノムが⽣じても、正常ゲノムと同時に伝播し、感染細胞では正常F タンパク質と変異F タンパク質が共発現する。

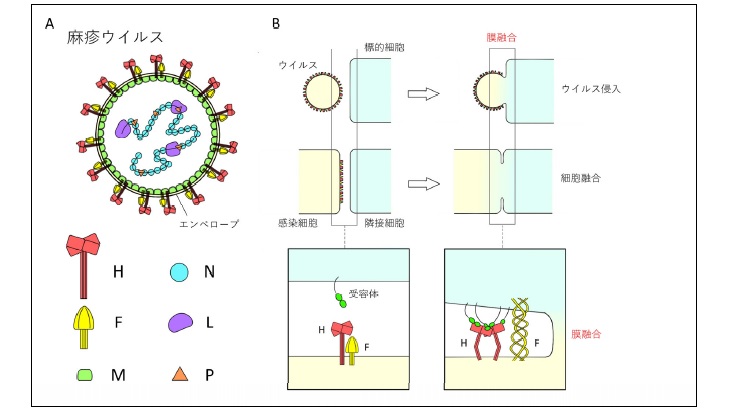

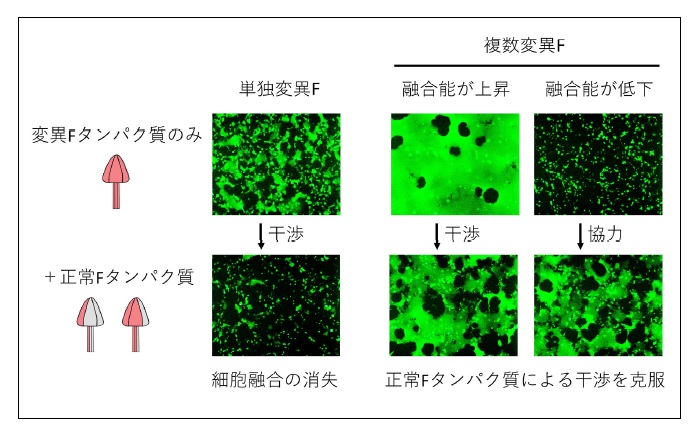

そこで、正常F タンパク質を変異F タンパク質と共発現させて、その融合能を解析しました。その結 果、⼀般的な変異F タンパク質は正常F タンパク質とヘテロ三量体を形成することにより融合能が⼲渉 を受けて抑制されますが、変異の蓄積により更に融合能が上昇することで、その抑制を克服することが 分かりました(図3)。また、驚くべきことに、融合能の低下した変異F タンパク質は正常F タンパク 質と協⼒することで逆に融合能を⾼めることが明らかになりました(図3)。したがって、単独では⽣存 に不利なようにみえる変異F タンパク質でも、正常F タンパク質の共存下ではウイルスの神経増殖能を 上昇させる機能を持つということになります。

図3 正常F タンパク質による⼲渉とその克服

単独の膜融合促進変異をもつF タンパク質の機能は正常F タンパク質との共発現によりほぼ消 失する。変異が蓄積することで融合能が増強したり、または正常F タンパク質と協⼒する能⼒ を獲得したりすることで、正常F タンパク質による⼲渉(機能の抑制)が克服される。消失す る。変異が蓄積することで融合能が増強したり、または正常F タンパク質と協⼒する能⼒を獲 得したりすることで、正常F タンパク質による⼲渉(機能の抑制)が克服される。

このように、神経において⿇疹ウイルスはF タンパク質に変異を蓄積し、ある時は⾃⾝の融合能を著 しく⾼め、またある時は正常F タンパク質と⼿を組む(協⼒する)ことにより、正常F タンパク質によ る⼲渉を乗り越えて、最終的にSSPE を引き起こすことが分かりました。これは最も適応した単独のゲ ノムが選択される「適者⽣存」ではなく、複数のゲノムが集団内で相互作⽤して⽣み出す総合的な融合 能がウイルスの⽣存を決定していることを意味しています。また、このような複雑な進化プロセスを経 るために、SSPE では感染から発症までの期間が⻑期に及ぶと考えられます。これらの研究成果はSSPE 発症に⾄る⿇疹ウイルスの進化メカニズムの理解を進めるとともに、集団伝播するウイルス全般の遺伝 ⼦型と表現型の関係を理解するうえで極めて重要な知⾒を提供するものです。

- S. Watanabe, Y. Shirogane, Y. Sato, T. Hashiguchi, Y. Yanagi, New Insights into Measles Virus Brain Infections. Trends Microbiol. 27, 164‒175 (2019).

- Y. Shirogane, R. Takemoto, T. Suzuki, T. Kameda, K. Nakashima, T. Hashiguchi, Y. Yanagi, CADM1 and CADM2 Trigger Neuropathogenic Measles Virus-Mediated Membrane Fusion by Acting in cis. J Virol. 95,e00528-21 (2021).

今回の研究により、SSPE においては⿇疹ウイルスの異なるF タンパク質の相互作⽤が重要な役割を 果たしていることが明らかになりました。したがって、F タンパク質間の相互作⽤を阻害する薬剤を探 索することで、SSPE 治療薬の開発につながると期待されます。ただし、現時点では基礎的な研究の段 階であり、応⽤に⾄るには様々な問題を克服する必要があります。今後も継続して研究に取り組んでい くことが重要です。

また、膜融合タンパク質を持つウイルスは⿇疹ウイルスだけではありません。ウイルス粒⼦が脂質⼆ 重膜に包まれるエンベロープウイルスには新型コロナウイルス、ヘルペスウイルス、ムンプスウイルス など多くのヒト病原ウイルスが含まれており、いずれも膜融合タンパク質を有しています。これから更 に研究を発展させ、今回明らかにした進化メカニズムが他のウイルスでも重要な役割を果たしている可 能性を追求したいと考えています。

(※1) 適者⽣存(survival of the fittest)

⽣物進化論における⾃然選択のメカニズムを説明する⽤語。ここではウイルスのゲノムのうち最も増殖 に有利な変異を持つゲノムが最終的に⽣き残るという考え⽅。

(※2) 集団伝播(en bloc transmission)

ウイルスの伝播において、複数のゲノムをまとめて同⼀細胞内に侵⼊させ、感染を開始させる様式のこ と。近年の研究により、様々なウイルスが集団伝播を促進するメカニズムを持ち、しばしばその感染⼒ が増強されることが⽰されている。

本研究はJSPS 科研費 (JP20K07527, JP20H00507)、JSPS 研究拠点形成事業(JPJSCCA20190008)、

AMED(JP22wm0325002h)、化学及⾎清療法研究所、武⽥科学振興財団の助成を受けたものです。

掲載誌:Science Advances

タイトル:Collective Fusion Activity Determines Neurotropism of an en Bloc Transmitted Enveloped

Virus

著者名:Yuta Shirogane, Hidetaka Harada, Yuichi Hirai, Ryuichi Takemoto, Tateki Suzuki, Takao

Hashiguchi, Yusuke Yanagi

DOI:10.1126/sciadv.adf3731

九州⼤学⼤学院医学研究院 助教 ⽩銀 勇太(シロガネ ユウタ)

TEL:092-642-6138 FAX:092-642-6140

Mail:shirogane.yuta.528★m.kyushu-u.ac.jp

※★→@に置き換えてメールをご送信ください。