2020.07.01

「匂いのハーモニーが生み出される仕組みを解明 」(疾患情報研究分野 今井猛教授)

匂いのハーモニーが生み出される仕組みを解明

~鼻の中で生じる抑制性応答、拮抗作用、相乗効果を生きた動物で実証~

ヒトを含むほ乳類の鼻の中には、空気中の匂い分子を検出するためのセンサー、嗅覚受容体(※3)を約400種類(ヒトの場合; マウスでは約1,000種類)揃えた嗅神経細胞があります。これらを組み合わせることで、膨大な種類の匂い分子や、ほぼ無限通りとも言える匂いの混合物を識別することができます。従来、匂い分子は「活性化」された嗅覚受容体の組み合わせによって認識されると考えられてきました。また、匂いの混合物は、活性化パターンの「足し算」として認識されると考えられてきました。本研究では、この定説を検証するため、嗅神経細胞の応答を生きた動物において計測しました。その結果、匂い応答には単純な「活性化」や「足し算」以上の複雑な機構が存在することが明らかになりました。まず、匂い分子は、ある嗅覚受容体を活性化させるだけでなく、しばしば別の嗅覚受容体を抑制することが判明しました。更に、複数種類の匂いを混ぜて嗅がせると、応答が個々の匂い応答の足し算となるとは限らず、拮抗作用によって反応が抑制(※4)されたり、相乗効果によって反応が増強されたりすることが明らかになりました。

本研究によって明らかになった匂いの拮抗作用や相乗効果は、複数種類の匂いを混ぜたときに感じられる匂いのハーモニーの基盤になっているものと考えられ、これまでの定説を覆すものです。本成果は今後、香料の開発などにも貢献することが期待されます。

本研究は、新学術領域研究「スクラップ&ビルドによる脳機能の動的制御」、日本学術振興会(JSPS)科学研究費補助金、持田記念医学薬学振興財団等の助成によって行われました。本成果は、令和2年6月30日(火)(米国時間)に米国のオンライン科学雑誌『Cell Reports』に掲載される予定です。また、本研究は九州大学および理化学研究所にて実施されました。

|

研究者からひとこと:

ワインやコーヒーの香りのハーモニーは、長年脳の中枢で生みだされると考えられてきましたが、匂い分子が嗅覚受容体に結合する際に生じる現象であると考えられます。 |

|

(写真)左から稲垣特別研究員、今井教授、岩本昌和 |

|

|

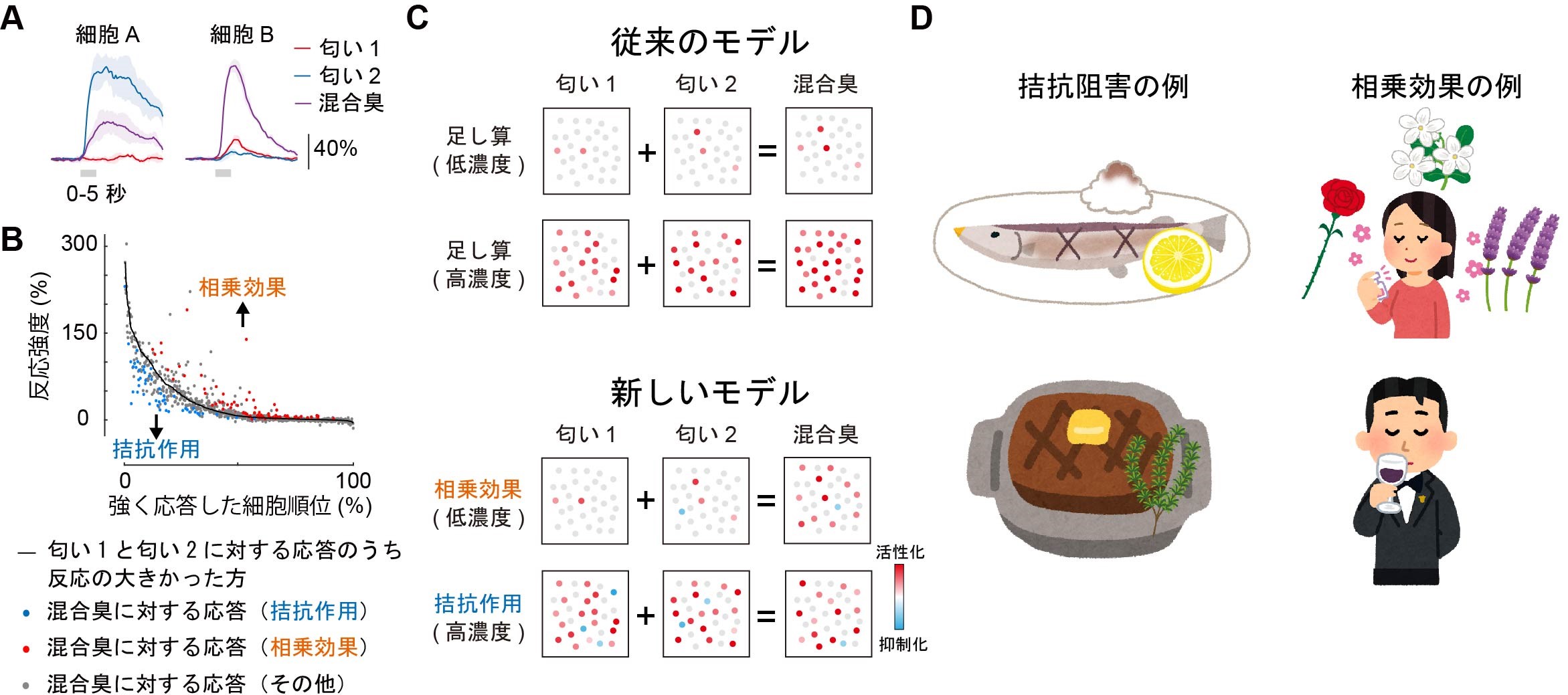

(図1)

匂い分子は嗅覚受容体を活性化させる場合(赤)と抑制する場合(青)がある。また、匂いを混合すると、低濃度の場合には相乗効果によって応答が増強されることが多く、高濃度の場合には拮抗作用によって反応が阻害・減弱されることが多い。図は嗅神経細胞の応答を示す。 |

|

| 【お問い合わせ】 | 大学院医学研究院 教授 今井 猛 | |

| TEL:092-642-6219 FAX:092-642-6221 Mail:t-imai(a)med.kyushu-u.ac.jp ※(a)を@に置きかえてメールをご送信ください。 |

われわれは、身の回りにある様々な揮発性化学物質を「匂い」として感じ取ることができます。たとえば、喫茶店のコーヒーの香り、花屋に漂うバラの香り、BBQの焼き肉の匂いなど、われわれは匂いを通してそこに何があるかを知ることができます。さらに、こうした匂いは混ぜ合わせることでさらに複雑な効果を生みだすことがあります。例えば、肉や魚料理にはレモンやハーブを添えると臭みが抑えられて美味しくいただくことができます。調香師は様々な香料を微妙なバランスで混ぜ合わせることで魅力的な香水を作り出しています。ワインも800種類以上の揮発性化学物質を含むとされており、その魅力は香りの組み合わせの妙にあると言えるでしょう。

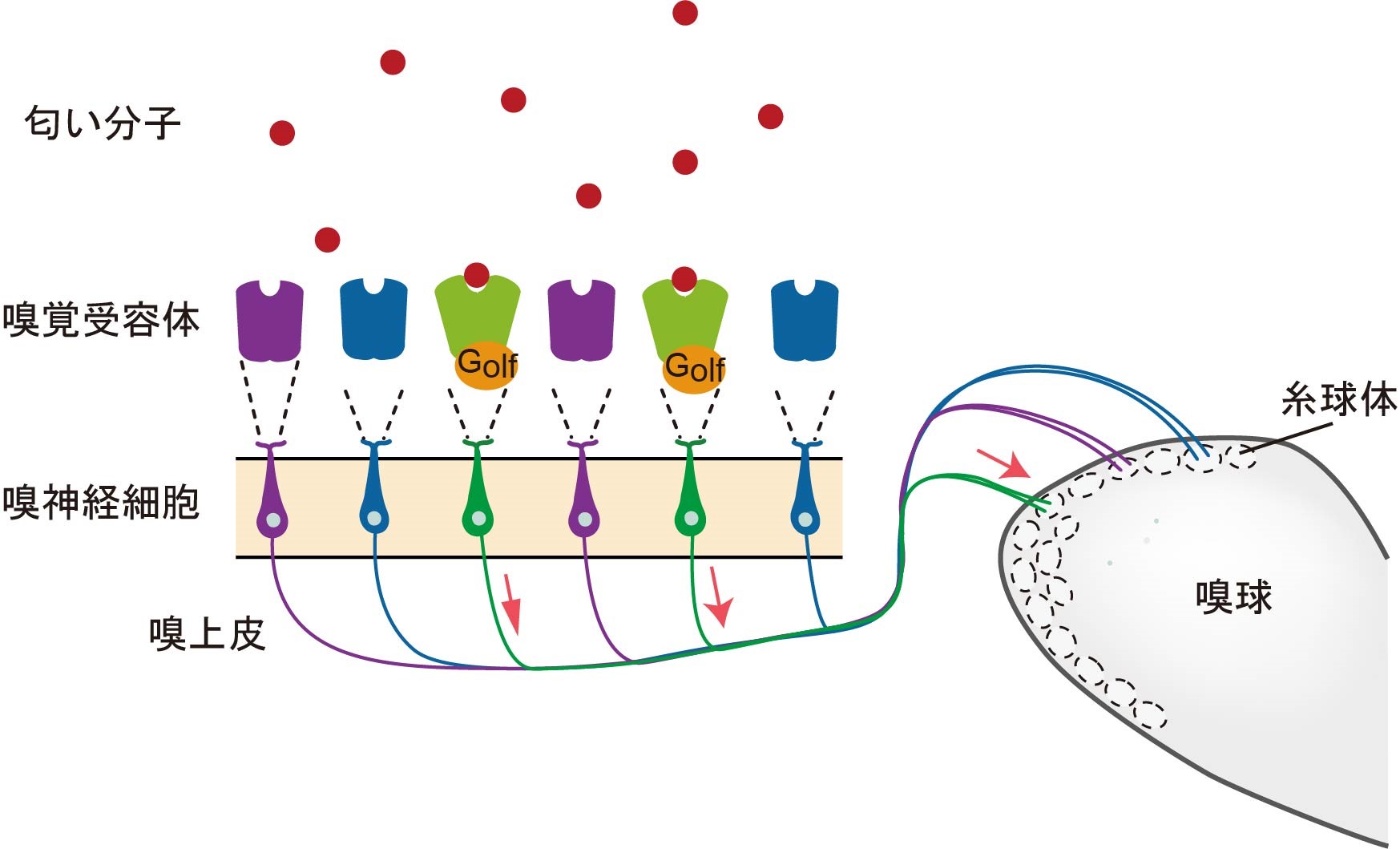

ヒトなどの哺乳類において、匂いを検出するのは、約400種類(ヒトの場合; マウスでは約1,000種類)存在する嗅覚受容体です(図2)。嗅覚受容体はいわば匂いセンサーであり、匂い分子を鍵とすると、嗅覚受容体は鍵穴のように働いて、特定の匂い分子を検出することができます。しかし、多数の匂い分子と嗅覚受容体は必ずしも1:1に対応する訳ではありません。1種類の匂い分子は、しばしば複数の嗅覚受容体と反応します。多様な匂い分子は、嗅覚受容体の組み合わせによって識別されると考えられています。

過去の研究結果では、匂いを嗅がせると多くの嗅神経細胞が興奮(※4)することから、匂い分子は複数の嗅覚受容体の「活性化パターン」として認識されているのではないか、と考えられてきました。また、自然界の匂いの多くは匂い分子の混合物ですが、匂いの混合物は、各匂い成分に対する応答の足し合わせとして認識されているのではないか、というのがこれまでの通説でした。匂いを混ぜ合わせたときに生じる複雑な効果は、脳の神経回路による複雑な演算の結果であると考えられてきました。

しかしながら、こうしたモデルは生きた動物個体においては十分に立証されていませんでした。脳の匂い情報処理の一次中枢である嗅球(※1)で匂い応答がどのように生じるかはすでに研究されていましたが、嗅球で観察される応答は、すでに神経回路による修飾を受けた結果である可能性があります。嗅覚受容体を使って匂いを検出する嗅神経細胞でどのような匂い応答が観察されるのかはよく分かっていませんでした。

■研究手法と成果

そこで、本研究では、生きた動物個体において、嗅上皮に存在する嗅神経細胞(図2)の匂い応答を観察しました。具体的には、GCaMPと呼ばれるカルシウムセンサーを嗅神経細胞で発現するトランスジェニックマウスを用い、生体深部の蛍光画像を取得できる2光子顕微鏡(※5)を使うことで、嗅神経細胞の匂い応答をカルシウムイメージング(※6)によって測定しました。

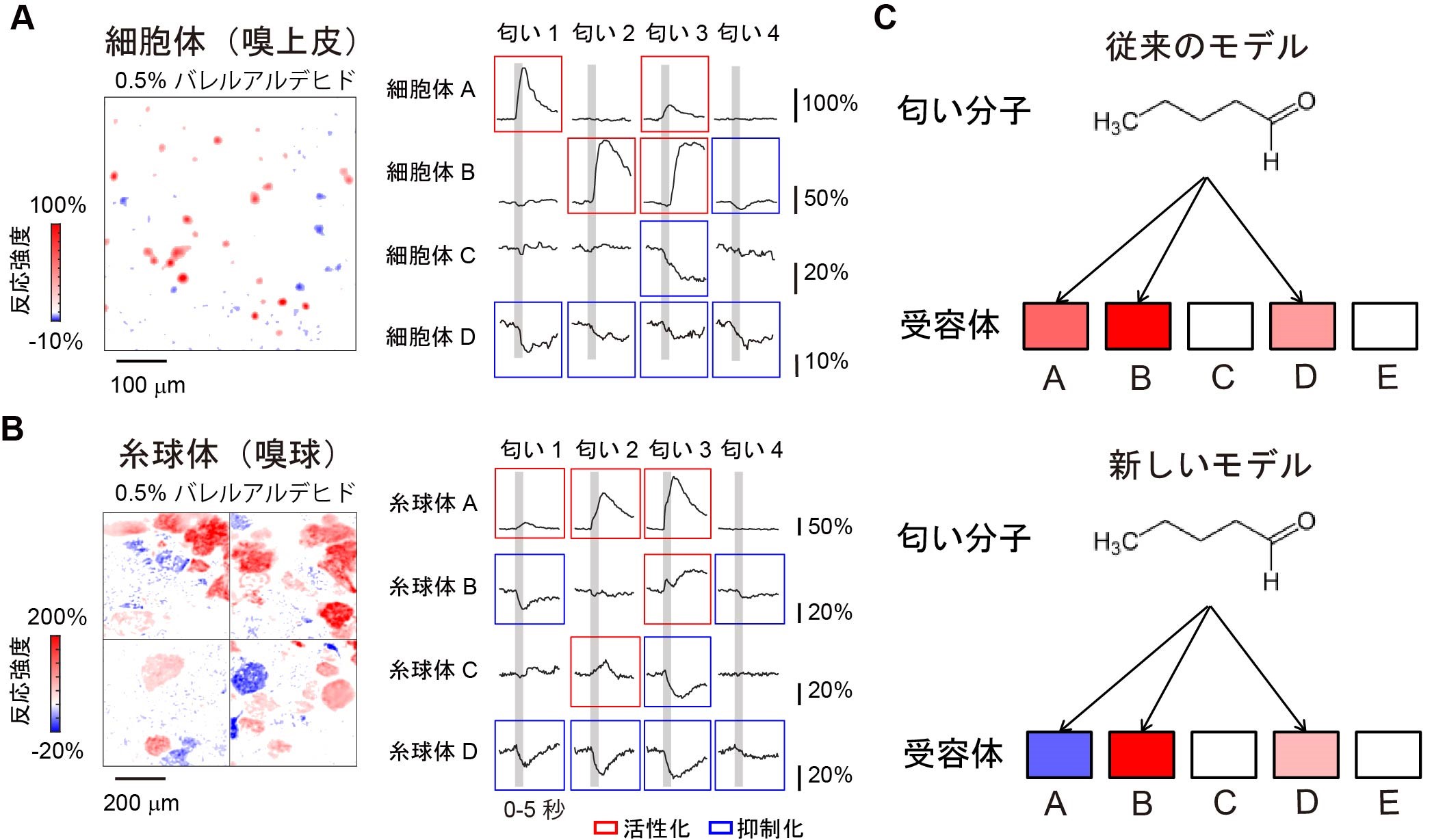

その結果、匂い刺激を行うと、嗅神経細胞の中には、興奮するものだけでなく、抑制されるものも多くあることが分かりました。つまり、嗅神経細胞の中には、何も刺激を行わなくてもある程度興奮しているものがあり、そうしたものの中には、匂いを嗅ぐことで興奮度合いが下がるものがあるということです。実際に、嗅覚受容体の生化学的な解析を行い、匂いに反応して活性化度合いが下がる嗅覚受容体が存在することを明らかにしました(逆作動薬効果; 図1)。従って、匂い分子は嗅覚受容体の「活性化パターン」によって認識されているという従来の説は修正が必要です。匂い分子は嗅覚受容体の「活性化と抑制の両方のパターン」によって認識されていると考えられます(図3)。

次に、この測定方法を用いて、匂いの混合物が嗅神経細胞でどのような反応を生じるか、調べてみました。その結果、匂い分子の混合物に対する応答は、個々の匂い分子に対する応答よりも小さくなる場合(拮抗阻害; ※7)や、個々の匂い分子に対する応答の足し算よりもはるかに大きくなる場合(相乗効果)があることが分かりました。とりわけ、高濃度の匂い分子を混ぜ合わせると拮抗阻害が生じやすいことが分かりました。一方、弱い応答しか生じない低濃度の匂い分子を混ぜ合わせた時には、相乗効果によってより大きな反応を生じやすいことが分かりました。香料の調製においては、組み合わせによって嫌な匂いを感じなくすることができたり、ほとんど匂いとして感じないような成分を追加することで豊かな香りが生まれたりすることが経験的に知られていました。こうした効果は脳の中枢において生じるという考え方が支配的でしたが、本研究ではこうした効果が末梢の嗅神経細胞ですでに起きていることが分かりました(図4)。

■今後の期待

今回の研究成果から、匂いの認識は嗅覚受容体の活性化パターンと、その足し算で理解されるとする従来のモデルは修正が必要です。匂い分子は嗅覚受容体の活性化や抑制の組み合わせによって認識されており、匂い分子を混ぜ合わせた時には単なる足し算以上の効果、すなわち拮抗阻害や相乗効果が生み出されます。こうした効果は、匂い分子が嗅覚受容体に結合する際に生じると考えられ、そこには単なる鍵と鍵穴以上の仕組みが隠されているものと考えられます。今後、匂い分子と嗅覚受容体の相互作用の仕組みを生化学的に詳しく調べることで、これまで先人の経験のみに基づいて構築されてきた匂いのハーモニーの合理的デザインが可能になるものと期待されます。

■本研究について

本研究は、新学術領域研究「スクラップ&ビルドによる脳機能の動的制御」(JP16H06456)、日本学術振興会(JSPS)科学研究費補助金(JP23680038, JP15H05572, JP15K14336, JP16K14568, JP16H06456, JP17H0626, JP15K18353)、持田記念医学薬学振興財団の助成によって行われました。また、本研究は九州大学および理化学研究所にて実施されました。

■用語解説

(※1) 嗅神経細胞、嗅球:

嗅神経細胞は嗅上皮において匂い分子を検出する神経細胞である。嗅神経細胞は軸索を嗅球に伸ばしており、そこで次の神経細胞に情報を伝達する(図2)。

(※2) 相乗効果:

匂い分子aが嗅覚受容体Aに結合して活性化するとする。匂い分子bが嗅覚受容体Aに結合し、単独では活性化させないが匂い分子aの作用を増強する場合、これを相乗効果という。

(※3) 興奮・抑制: 嗅神経細胞を含む神経細胞は、パルス状の電気信号(活動電位)を用いて情報伝達を行っている。興奮の度合いが高まると、活動電位を高頻度で発生する。一方、活動電位の発生頻度を下げる作用のことを抑制という。

(※3) 嗅覚受容体:

匂い分子は鼻腔の奥の嗅上皮にある嗅神経細胞によって検出されるが、その嗅神経細胞において匂い分子のセンサーとして働いているのが嗅覚受容体である。ヒトでは約400種類、マウスでは約1,000種類あり、1つの嗅神経細胞には1種類の嗅覚受容体のみが存在する(図2)。嗅覚受容体を発見したL.B.バック博士とR.アクセル博士は2004年にノーベル生理学医学賞を受賞している。

(※4) 興奮・抑制:

嗅神経細胞を含む神経細胞は、パルス状の電気信号(活動電位)を用いて情報伝達を行っている。興奮の度合いが高まると、活動電位を高頻度で発生する。一方、活動電位の発生頻度を下げる作用のことを抑制という。ここでは、匂い分子が嗅覚受容体を活性化させると(作動薬効果という)興奮が生じ、嗅覚受容体を不活性化させると(逆作動薬効果という)抑制が生じる。

(※5) 2光子顕微鏡:

近赤外光のパルスレーザーを用いることで生体深部の蛍光を捉えることができる顕微鏡。生きた動物個体における蛍光イメージングに有用な方法である。

(※6) カルシウムイメージング:

神経細胞が興奮して活動電位が高頻度で生じると、電位依存性カルシウムチャネルによって細胞内にカルシウムイオンが流入する。このため、カルシウム濃度を計測することで神経細胞の興奮の度合いを知ることができる。現在、GCaMPと呼ばれる蛍光カルシウムセンサーを神経細胞に導入して計測する方法が主流である。

(※7) 拮抗阻害(作用 ):

匂い分子aが嗅覚受容体Aに結合して活性化させるとする。匂い分子bが嗅覚受容体Aに結合し、単独では活性化させないが匂い分子aの結合部位に作用してaの作用を可逆的に阻害する場合、これを拮抗阻害という。競合阻害ともいう。

| タイトル: | Widespread inhibition, antagonism, and synergy in mouse olfactory sensory neurons in vivo (生体の嗅神経細胞において広範に観察される抑制性応答、拮抗阻害、相乗効果) |

| 著者: | 稲垣成矩、岩田 遼、岩本昌和、今井 猛 |

| 掲載誌: | Cell Reports |

| DOI: | https://doi.org/10.1016/j.celrep.2020.107814 |

ヒトでは約400種類、マウスでは約1,000種類の嗅覚受容体が存在し、匂い分子を検出する。1つの嗅神経細胞には嗅覚受容体が1種類のみ存在する。嗅神経細胞は軸索を嗅球に伸ばしており、糸球体と呼ばれる場所で嗅球の神経細胞に情報を伝達する。嗅覚受容体の種類によって、軸索の接続先(糸球体)が異なっている。本研究では、嗅神経細胞の細胞体(嗅上皮)と軸索末端(嗅球)の両方で計測を行った。

(図3) 嗅神経細胞において観察された抑制性応答

2光子顕微鏡を用いて、生きたマウスに匂いを嗅がせた際の嗅神経細胞の応答を測定した。嗅神経細胞はカルシウムセンサーGCaMPで標識されており、興奮すると輝度が上昇し、抑制されると輝度が減弱する。匂いを嗅がせると、嗅神経細胞の細胞体(嗅上皮; A)と軸索末端(嗅球; B)のいずれにおいても、興奮・抑制の両方の反応が観察された。従来、匂い分子は嗅覚受容体の「活性化パターン」によって認識されると考えられてきたが、この説は修正が必要である。本研究によって、匂い分子は嗅覚受容体の「活性化と抑制のパターン」によって認識されていることが明らかになった(C)。

(図4) 匂いを混ぜた際に嗅神経細胞で観察される拮抗作用(阻害)と相乗効果(増強)

(A, B) 嗅神経細胞(嗅上皮)において、匂いの混合物に対する応答を調べた。細胞Aの例では匂い2に対しては大きな反応が生じ、匂い1に対しては反応が見られないが、その混合物を嗅がせると、拮抗作用によって反応が弱くなった(拮抗阻害)。 一方、細胞Bにおいては、匂い1に対して小さな反応が生じ、匂い2に対しては反応が見られないが、その混合物を嗅がせると大きな反応が観察された。このような拮抗阻害、相乗効果は多くの嗅神経細胞で観察された。特に、低濃度の匂いを混ぜ合わせたときには相乗効果が生じやすく、高濃度の匂いを混ぜ合わせた時には拮抗阻害が生じやすい傾向が見られた。

(C) 従来の足し算モデルでは、匂いを混ぜても、低濃度なら反応は小さいままであるが、実際には相乗効果が起こることで、足し算以上の大きな反応が生じる。また、足し算モデルでは、高濃度の匂いを足しあわせるとほとんど全ての嗅神経細胞が興奮して飽和してしまうが、実際には拮抗阻害によって反応が互いに抑えられるため、活性化の度合いは適切な範囲に抑えられる。

(D) 匂いの混合物における拮抗阻害や相乗効果の例。肉や魚料理にはレモンやハーブを添えると臭みが抑えられるが、これは拮抗阻害による効果と考えられる。芳香剤による消臭効果にも似たような仕組みがあると考えられる。一方、香水やワインなどでは、微量の化学物質の組み合わせによって豊かな香りが生み出されるが、これは相乗効果によるものと考えられる。